平安時代から江戸時代の辻家 千余年の歴史

京都四條家の所有する未開拓地(後の筑後国。現在の福岡県三潴郡諸富(みずまぐんもろどみ)に833年に集団移住。日吉神社を建設。日本有数の荘園(開墾した私有地)江戸時代末期の筑後国三瀦郡164村14万石の礎を築く。領主の家督は平安時代の辻平内入道から江戸時代末期の辻次市まで継承された’

ウキぺリア筑後国参照https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%9B%BD

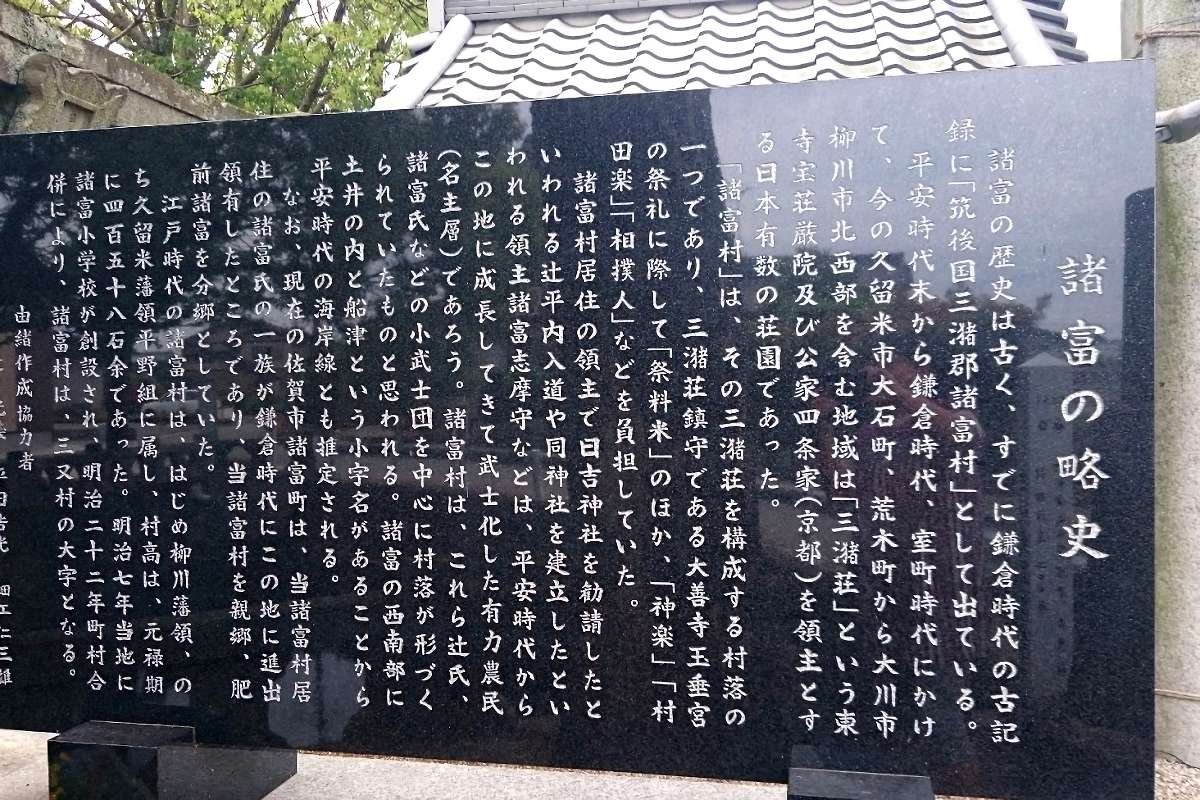

諸富の略史と辻家

諸富の略史

石碑から転記(年数は西暦元号の順に変更)⭐注釈

諸富の歴史は古くすでに、鎌倉時代の古記録に⭐「筑後国三瀦郡諸富村」として出ている。 平安時代末から鎌倉時代、室町時代にかけて、今の久留米市大石町、荒木町から大川市、柳川市北西部を含む地域は「三潴荘」という東寺宝荘巌院及び公家四条家(京都)を領主とす る日本有数の⭐荘園であった。「諸富村」は、その三潴荘を構成する村落の一つであり、三潴荘鎮守である大善寺玉垂宮 の祭礼に際して「祭料米」のほか「神楽」「村田楽」「相撲人」などを負担していた。

諸富村居住の領主で日吉神社を⭐勘請したといわれる辻平内入道や同神社を建立したといわれる領主諸富志摩守などは、平安時代からこの地に成長してきて武士化した有力農民 名手層)であろう。諸富村は、これら辻氏、諸富氏などの小武士団を中心に村落が形づくられていたものと思われる。諸富の000西南部に土井の内と船津という小字名があることから 平安時代の海岸線とも推定される。

なお、現在の佐賀市諸富町は、当諸富村居住の諸富氏の一族が鎌倉時代にこの地に進出 領有したところであり、当諸富村を親郷、肥前諸富を分郷としていた。江戸時代の諸富村は、はじめ柳川藩領、のち久留米藩領平野組に属し、村高は、元禄期 に458石余であった。1874年(明治7)当地に諸富小学校が創設され、1889年(明治22)町村合併により、諸富村は、三又村の大字となる

由緒作成協力者 以下名前は石碑には記載されているが写真に撮影されていない

以下 補足記載 義晴

筑後国 ⭐現在の福岡県は江戸時代は西部の筑後国54万石、東部の筑前国52万石と豊前(福岡県東部と大分県北部)に分かれていた。

三瀦郡諸富村⭐みずまぐん・もろどみむらは福岡県と佐賀県の県境の家具で有名な大川 市など周辺都市の一部町村も江戸時代までは三瀦荘の一部だった。

元禄期 ⭐(1688~1704年)徳川五代将軍綱吉と赤穂浪士で有名な時代

勧請 ⭐神社、仏閣の文身分霊を移し祀ること

荘園 ⭐朝廷が所有する領地を開墾した土地は、税(年貢)を納めて個人の私有地に認められる制度。奈良時代に朝廷が農地増加を図るために農民が新たに開墾した土地の私有(墾田永年私財法)により始まる。

辻平内入道 ⭐辻家や諸富家などが平安時代初期に京都から諸富村に集団移転。諸富の歴 史が始まった 辻平内入道は西暦833年当時、領主で以後明治時代の廃藩置県(1871年) 当時の辻次市(友四郎の父)まで諸富村の歴代領主の家督が千年以上受け継がれた。

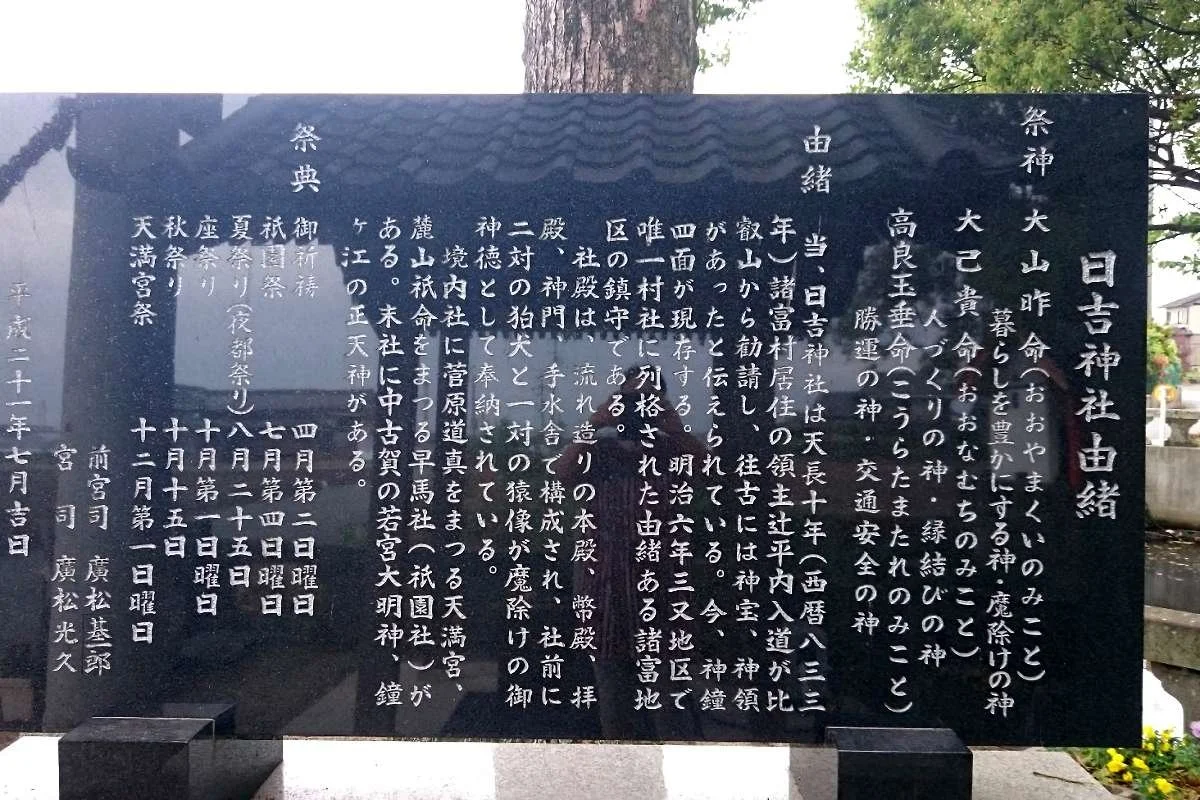

日吉神社由緒「辻家と諸富家」

領主辻平内入道は比叡山から勧請(神社の文身分霊を移し祀る)

領主諸富志摩守は日吉神社を設立

日吉神社諸富2631-0003福岡県大川市諸富263番264番

☝日吉神社由緒の石碑は 2009年(平成21年)諸富村の有志により設置された。

2. 日吉神社由緒

石碑より転記

祭神 大山作命(おおやまくいのみこと)暮らしを豊かにする神・魔除けの神

大己貴命(おおなむちのみこと)人づくりの神・縁結びの神

高良玉垂の命 (こうらたまたれの」みこと)勝運の神・交通安全の神

由緒 ⭐当日吉神社は833年(天長10)諸富居住の領主辻平内入道が比

叡山から勘請し、住吉には神宝、神領があったと伝えられている。今、信鐘

四面が現存する。明治6年三又地区で唯一村社に列格された由緒ある諸富地

区の鎮守である。

社殿は、流れ造りの本殿、幣殿、拝殿、神門、手水舎で構成され、社前に

二対の狛犬と一対の猿像が魔除けの御神徳として奉納されている。

境内社に⭐菅原道真公をまつる天満宮、麓山祇命をまつる早馬社(祇園社)が

ある。末社に中古賀の若宮大明神、鏡ヶ江の正天神がある。

祭典 御祈祷 4月第2日曜 祇園祭 7月第4日曜日

夏祭り(夜部祭り)8月25日 座祭り 10月第1日曜日

秋祭り 10月15日 天満宮祭 12月第1日曜日

前宮司 廣松基一郎 宮 司 廣松光久

2009年(平成21)7月吉日

補足 義晴

比叡山 織田信長が僧侶数千人と寺を焼き討ちしたことで有名

菅原道真公 ⭐後醍醐天皇時代の右大臣時代の京都から901年(延喜元年)現在の福岡県太宰府に流された。(諸富に日吉神社が建立された67年後)

太宰府で730年(天平2)に詠まれた万葉集の一節「梅花の歌」は令和の由来。(諸富に日吉神社が建立される103年前)

梅花の歌:初春の 令月にして、気淑く 風和ぎ、梅は鏡前の 粉を披き、蘭は珮後の 香を薫す

訳文:時は初春の好き月にあって、空気はきれいで爽やか、風はやわらかく暖かい、梅の花は女性が鏡の前で装う白粉(おしろい)を塗ったように白く咲き、蘭(宴席)に高貴な人が身に飾る香り袋のように薫りを漂わせている。

日吉神社は、各地に多数存在します。

諸富村の日吉神社は平安時代(京都、比叡山、辻平内入道、菅原道真公)から令和時代(太宰府天満宮、万 葉集、梅花の歌、)まで深い関りがあるようです。

3.江戸時代末期~明治時代の辻家一族

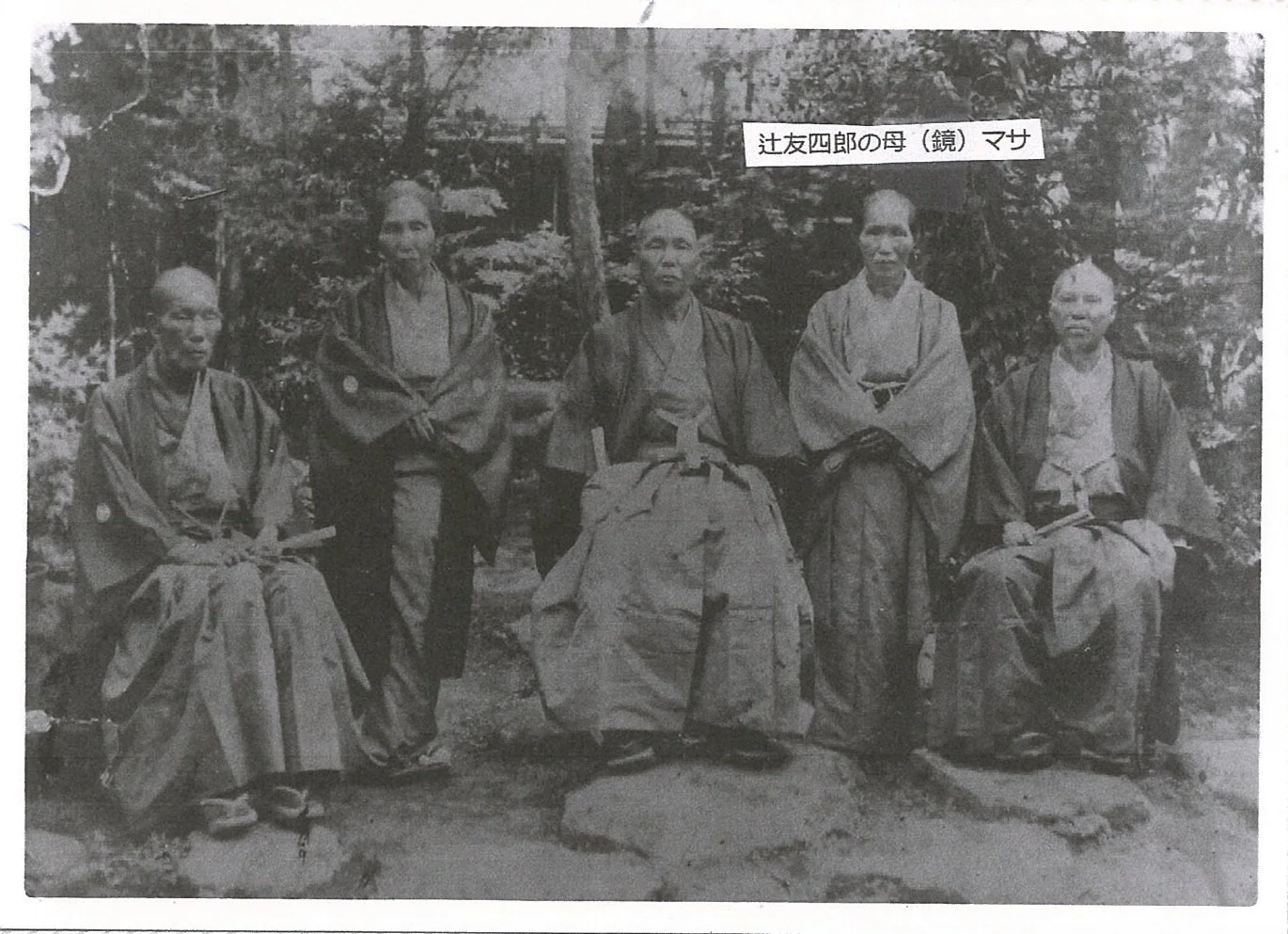

友四郎の母(鏡マサ)の家族 江戸時代に誕生、明治大正時代に活躍 鏡次作の長女マサは辻次市の妻=次市とマサは友四郎の両親

撮影 明治時代 1890年?(明治23)春?

鏡次作の4男2女の写真(詳細調査中)

左から長男、次女、四男 長女マサ 参男六郎 次男不在

友四郎の母 辻(鏡)マサ 1849年〜1921年(嘉永2~大正9)享年71

辻次右衛門の長男次市 1831年〜1897年(天保2〜明治30)享年66、友四郎の祖父と父

鏡次作の長女マサ 1849年〜1921年(嘉永2〜大正9)享年71、 友四郎の祖父と母

福岡県大川市役所戸籍課調査の結果、江戸時代の戸籍の記録は殆ど保存されていない。