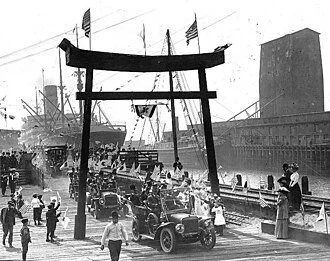

1900年(明治33)に四男友四郎。 1905年(明治38)に長男冨太 五男五郎、六男雄次 アメリカへ

3,江戸時代末期~明治時代の辻家一族

友四郎の母(鏡マサ)の家族 江戸時代に誕生、明治大正時代に活躍 鏡次作の長女マサは辻次市の妻=次市とマサは友四郎の両親

撮影 明治時代 1890年?(明治23)春?

鏡次作の4男2女の写真(詳細調査中)

左から長男、次女、四男 長女マサ 参男六郎 次男不在

友四郎の母 辻(鏡)マサ 1849年〜1921年(嘉永2~大正9)享年71

辻次右衛門の長男次市 1831年〜1897年(天保2〜明治30)享年66、友四郎の祖父と父

鏡次作の 長女マサ 1849年〜1921年(嘉永2〜大正9)享年71、 友四郎の祖父と母

福岡県大川市役所戸籍課調査の結果、江戸時代の戸籍の記録は殆ど保存されていない。

4.明治維新(1871年)辻次市が諸富の最後の領主

友四郎の両親、辻次市と(鏡)マサは 諸富の領主から廃藩置県施工により一般市民となり初代村長に就任

辻家は平安時代初期に京都から筑後国三瀦郡諸富村(現在の福岡県大川市)に進出(移住)。

それ以前の辻家は京都に居住した貴族で、東寺宝荘厳院及び公家四潴家局有力農民(名手層)だったようだ。

領主の辻平内入道が比叡山から833年(天長10)に日吉神社に仏閣の分身を移し祀って以来、1871年(明治4)の廃藩置県当時の辻次市まで、日本有数の⭐荘園を築き上げた諸富村の領主の直系の家系を1036年間(約40〜50世代)引き継いだ。

平安時代に移住した領主辻平内入道を始め、荒地を開墾した領主の集合体が三瀦荘を形成し、荘園を守るために鎌倉時代に武士となり、江戸時代を経て明治治維新に至る。

戦国時代の家や武家は、戰や骨肉の家督争いなど権力闘争によって領地を得た。

諸富村の石高は江戸時代の元禄期(1688年〜1704年)458石であった。

その後も開墾により日本有数の三瀦郡瀦の荘園は江戸時代末期(1877年)には14万石に拡張された。これは筑後国全体の石高53万石の26%、元禄期の300倍以上に拡張された。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%9B%BD 参照

このように辻家も諸富の領主として荒地を開拓し、日本有数の荘園三瀦荘の領地を平和的に拡張した

辻家をはじめ三瀦荘の祖先の歴史は、歴史上の家や武将と比較しても、優れている事を誇りに思う。

廃藩置県当時の三瀦荘は、現在の🔻三瀦郡に、🔺大川市全体、▲久留米市南部、▲八女市西部、▲筑後市西部、 ▲柳川市北部▲佐賀県の諸富村が含まれていた。

江戸時代末期の三瀦郡14万石(🔻と🔺に▲▲▲▲▲の一部を加えた三瀦荘)は、明治維新により士農工商の身分制度の廃止と廃藩置県により農地は、領主から農民の所有地となる。

領主だった辻次市は(当時40歳)一般市民となり諸富村の村長となる。

辻家の歴史も又明治維新で大きな変革を求められたのである。

5. 辻次市の息子4人はアメリカ視察の移民(1900年=明治33年)

辻次市とマサの6男3女(友四郎の兄弟姉妹9人) 男4人は🚢(船で)アメリカへ

長男🚢富太 1867年(慶応3)、次男(幼少時死亡)長女キミ 1872年(明治5)、三男(幼少時死亡)

四男🚢友四郎 1877年(明治10)、五男🚢五郎 1880年(明治13)、六男🚢雄治 1883年(明治16)

次女サト 1886年(明治19)女三キワ 1890年(明治23)

明治時代は幼少時に死亡の場合は戸籍に残さないために次男3男の生誕日不明

辻次市の息子4人アメリカ時代

1900年〜1908年(明治33〜41年)

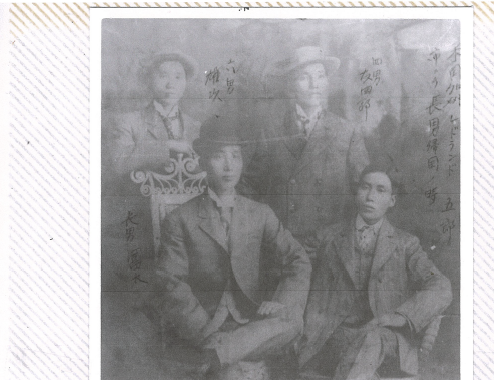

友四郎の兄弟4人 明治38年(1905)年撮影

カルフォルニア州レドランド市ニテ長男(富太)帰国ノ時 (友四郎直筆)

六男🚢雄次 22歳 🔵四男🚢友四郎28歳当時

1883年(明治16)誕生 1877年(明治10年)誕生

長男🚢富太38歳 五男🚢五郎 25歳

1867年(慶応3)誕生 1880年(明治13)誕生

辻家4兄弟の両親、 辻次市(鏡)マサは諸富村の領主だった。辻家は平安時代に京都から 筑後国(福岡県西部)三(みずまぐん)諸富村(もろどみむら)に進出。領主の辻平内入道が天長10年(833)に日吉神社を★勧請して以来、

明治4年(1871)の廃藩置県により、領地を小作人に分配した領主辻次市まで、日本有数の★荘園の領主の家系を1036年間継続した由緒ある家柄である。

廃藩置県以後、一般市民となる。次市は村長、息子4人は渡米

アメリカから帰国後の辻家4兄弟

長男富太 辻家継承m冨太の長男憲治は外交官へ、1034年(昭和9)に次男正直に家督を相続した。

四男友四郎 🔵アメリカ再渡米が実現せず、鹿児島で三星商会を創業。昭和時代に孫6人アメリカ移住

五男五郎 地元で活躍

六男雄次 中村家へ養子

四男友四郎の長女平木文子の三男義晴

6男雄次の 長男中村正巳の長女恵子

平木義晴の長男智晴と長女恵美子の母親は中村恵子

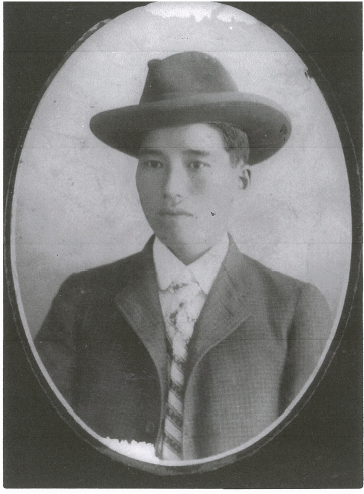

🔵四男辻友四郎の生涯

明治・大正・昭和に生きる

6。友四郎の生涯

👨明治の祖父を👨👩昭和の孫から👨👩👦👦令和の子孫に語り継ぐ

辻友四郎の略歴と足跡 前書き参照

諸富に生まれ、アメリカに渡り成功、嫁さん探しに一時帰国。再渡米不許可。太平洋諸国歴訪し渡米の道を探るも叶わず。鹿児島へ

)

辻友四郎 アメリカにて友四郎の長女文子(前列中央)と結婚