明治の祖父を昭和の孫から令和の子孫へ伝えておきたい 現在カリフォルニア州在住 平木義晴

辻家1228年の歴史と🔵辻友四郎94年の生涯

奈良時代~明治時代の辻家 明治時代~昭和時代の辻友四郎

京都~筑後国(福岡)~アメリカ 🔵福岡~アメリカ~鹿児島

~奈良時代793年 京都公家四条家の辻家 🔵1877年誕生 四男 友四郎

平安時代初期諸富(福岡県)に移住領主となる 🔵1900年~08年 アメリカで農場を経営成功

833年比叡山より分霊 諸富に日吉神社建設、 🔵1910年~ 再渡米模索の太平洋諸国歴訪

鎌倉時代の古記録に筑後国三瀦郡諸富村の記述 🔵1925年~ 鹿児島に飼肥料製造三星商会創立

江戸時代末期の三瀦郡の荘園(領地)13万石 🔵業界九州一、納税額鹿児島県最高の年度も

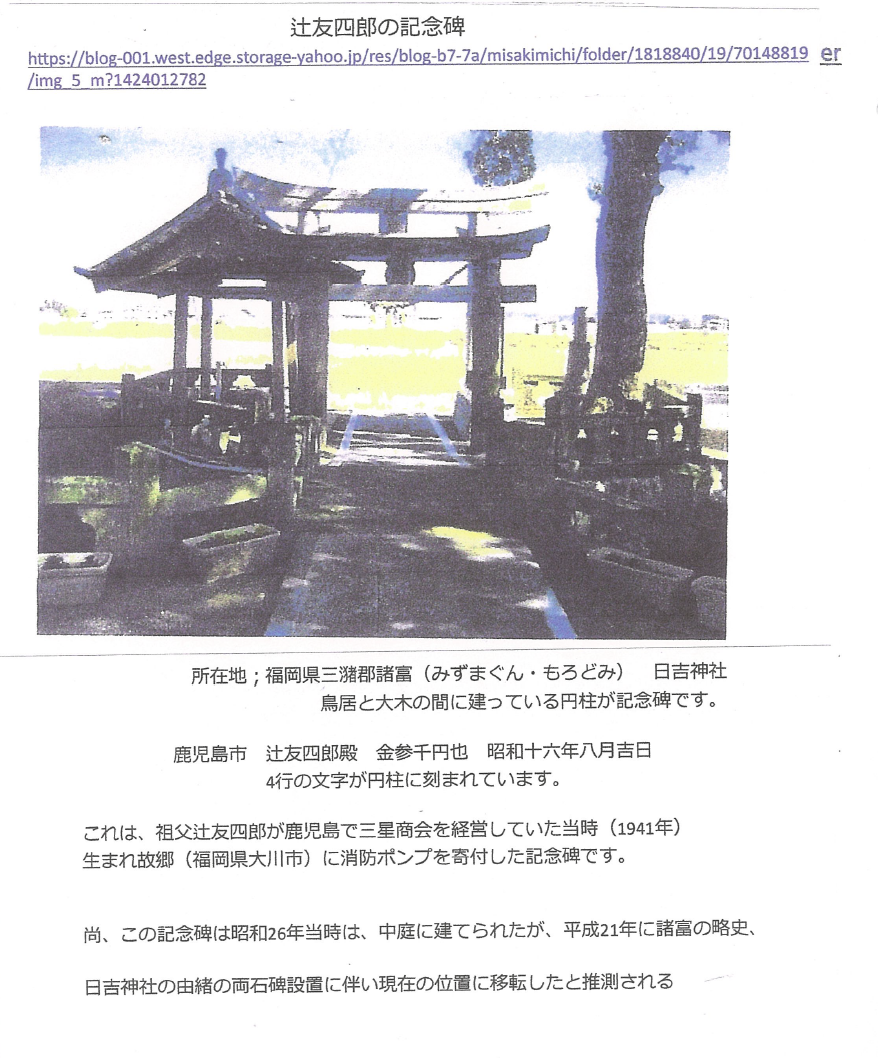

1871年(廃藩置県)まで諸富村の領主の家督 🔵1951年 日吉神社に辻友四郎記念碑設立さる 1038年間継承 最後の領主は辻次市 三星商会経営長男英一に継承

1900年(明治33)辻次市の息子4人アメリカへ 🔵1955年(昭30)~友四郎の孫アメリカ移住 ( 🔹⓶辻冨太、①友四郎、⓶五郎、⓶雄次) ①平木義和、③義登、⑤貴子、⑥義晴 、 🔹⓶辻健一 、④光一 ①~⑥渡米順 2009年(平成21年)日吉神社に石碑建設 🔵1971年(昭和46年) 友四郎 享年94 (日吉神社の由緒、諸富の略史) 孫の6人の渡米と永住権取得を確認し永眠 詳細下記写真

🔵2020年(令和2年) 友四郎 50回忌 、 友四郎渡米120周年、生誕143年

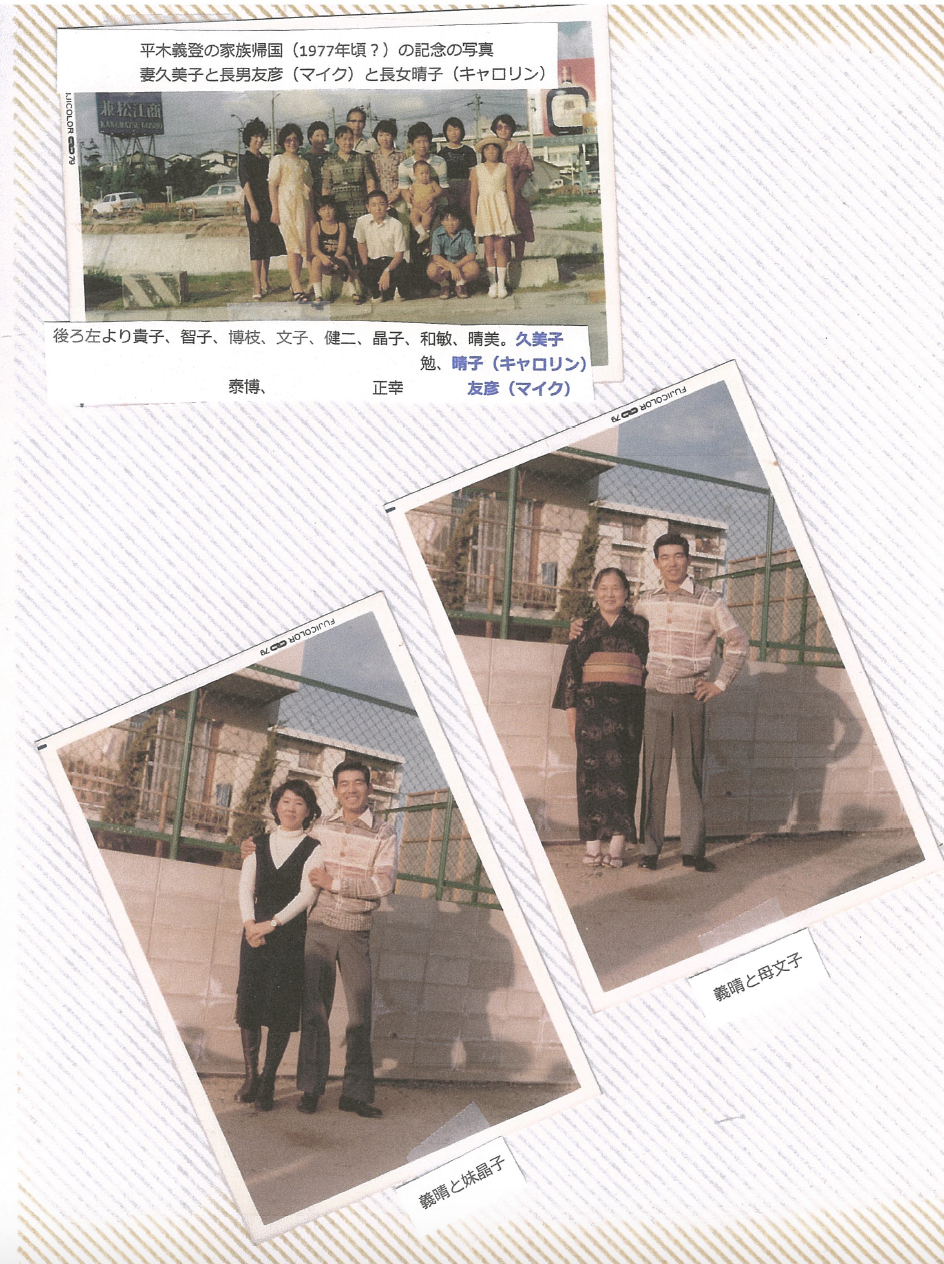

昭和時代~令和時代 辻友四郎の孫🔺平木義晴2020年(令2)現在75歳

。 辻家の歴史と友四郎の生涯の記録作成中

辻友四郎 1877年(明10)~1971年(昭46)

アメリカにて1905年(明38)辻家4兄弟

上左6男 雄次22歳、右4男 友四郎25歳、下左長男 冨太38歳、右5男 五郎 25歳

前書き 趣旨 平木義晴

👴 明治の祖父を 👫昭和の孫から 👨👩👦👦 令和の子孫に 伝えておきたい

私平木義晴は1945年(昭和20)4月の第二次世界大戦末期、アメリカ空軍のB29の空爆で日本中が大混乱していた疎開先の福岡県浮羽郡で、高校の漢文の教師の平木新(あらた)と文子(ふみこ)の三男(7人兄姉妹の6番目)として、空襲警報の危険の中で命懸けの母から生まれた。

アメリカの話を祖父辻友四郎(母の父)が初めて語ってくれたのは我が家が鹿児島に移転した5歳の冬だったと記憶している。当時は三星商会の経営者だった祖父の、16人の孫の私は11番目である。

幼い頃は何も解らず、母が寝枕に話してくれた、桃太郎やさるかに合戦などのおとぎ話と同じように、祖父の話をただただ面白く聴いていた。

おじいちゃんの話はいつも『この手はな~ よく働いてくれたぞ~』・・『アメリカじゃろう。それからフイリッピンじゃろ~、ブラジルじゃろ~・カナダにも行ったぞ~・・・』の前置きから【アメリカの話しと鹿児島で商売で成功した話し】を語り始める。

祖父の話は何度も聴いたので記憶に残るようになったが、幼い頃はアメリカに行くことなど夢にも想像の片隅にすら及ばない、現実離れした遥か遠~い 遠~い 別世界の物語だった

祖父の語り口は’穏やかで淡々としていたが奇想天外、波乱万丈で何度聴いても面白くて飽きない。

あれから随分歳月も経ち(幼い頃の月日はとてつもなく永い)1955年(昭30年)私が小学校五年生の時、鹿児島の集団移民で長兄がアメリカに行くことになり、祖父の話が遠い昔の【明治時代のアメリカで体験した】実話だったことにようやく納得し驚きもした。

当時78歳だった祖父が『あと10歳若かったらワシが行くんじゃったのに』としみじみ漏らしながら、アメリカの話を始める

あ~ おじいちゃんはもう一度アメリカに行きたかったんだ~ あれは本心だったのだと思う

当時の祖父と同年配になった今、祖父が懐かしい昔を思い出しながら孫に話す一番楽しい時間だったのだな~!! と思う。祖父の語り口や一緒に暮らした日々のエピソードは別のコーナーを設けて詳しく記述しておきたい。

祖父のアメリカの話と兄が送ってくれる見たこともない珍しい食べ物や写真を見ながら私もアメリカへの憧れを抱くようになった。

兄の渡米の時から描いた私のアメリカ行きの夢が実現するまでには更に永~い長~い14年の歳月を要した。

▶DVD 集団移民 内田善一郎と鹿児島の333名の物語 2015年制作

その間、筆頭の長兄に続いて、従兄、次兄、従弟、姉の5名がアメリカ永住を果たした。

そして、アメリカ領事館からの通知で、ようやく私にも6人目のアメリカ行きのチャンスが訪れた。

同時に私が勤務していた明治乳業(株)鹿児島営業所から、サラリーマンの夢である東京本社営業部に転勤の辞令が下りた。(少しだけ東京暮らしを想像していた)

その時次兄の『日本に2度と戻れないかも知れない、苦労する覚悟があるなら来い』の言葉に励まされて、明治乳業(株)を退職する決意をして辞令を辞退した。

アポロ11号が人類初の月面着陸に成功して、地球に無事帰還を果たした1969年(昭和44)7月25日の翌26日、ダグラスDC8号機で羽田空港からサンフランシスコへと旅立った。(当時はジャンボ機も成田空港もまだない時代で、給油のためハワイを経由しなければ、直行ではアメリカ大陸には飛べなかった。)

その2日前に、鹿児島市の鴨池空港から羽田空港に向かう私を、元気で見送ってくれた祖父(当時92歳)と交わした「今度はおじいちゃんにアメリカの土産話しをするよ」の。約束を果たせないまま、アメリカへの旅立ちが祖父との永遠の別れとなった。 祖父享年94

【アポロ11号人類初の月面着陸から地球に無事帰還】の歴史的大ニュースを銀座のソニービルの電光掲示板で親友と3人で眺めた日本最後の夜を挟んで、祖父との惜別の日と私の私の人生初のアメリカ大陸上陸。今は昔の私の人生の歴史的な日になった。

アメリカ生活で、二世、三世にも恵まれ、様々なことも体験した渡米51年目の2020年(令和2)、祖父の50回忌の法事は、世界中でコロナウイルス戦争が激化し非常事態宣言発令される直前の2月15日の命日に祖父の故郷諸富(福岡県)で無事執り行われた。

以前から子供や甥姪そして孫達にも語り継ぐことが念願だった祖父の足跡と波乱万丈の思い出話を祖父の50回忌を機会に少しずつ記録に留めておきたいと思う。(完結まで相当の時間を要すること。日本語が不正確なところ。記憶が多少薄れていることをご了承願いたい)

それに先立ち50回忌法事の準備中に、祖父の生まれ故郷の福岡県諸富村の日吉神社に参拝に訪れた際に、神社に祀らている、諸富村と辻家の史跡や、友四郎の記念碑が設立された経緯など、地元で語り継がれている、辻家の伝説や多くの資料をご提供くださいました地元の皆様や縁戚の皆々様方に心から感謝申し上げます。

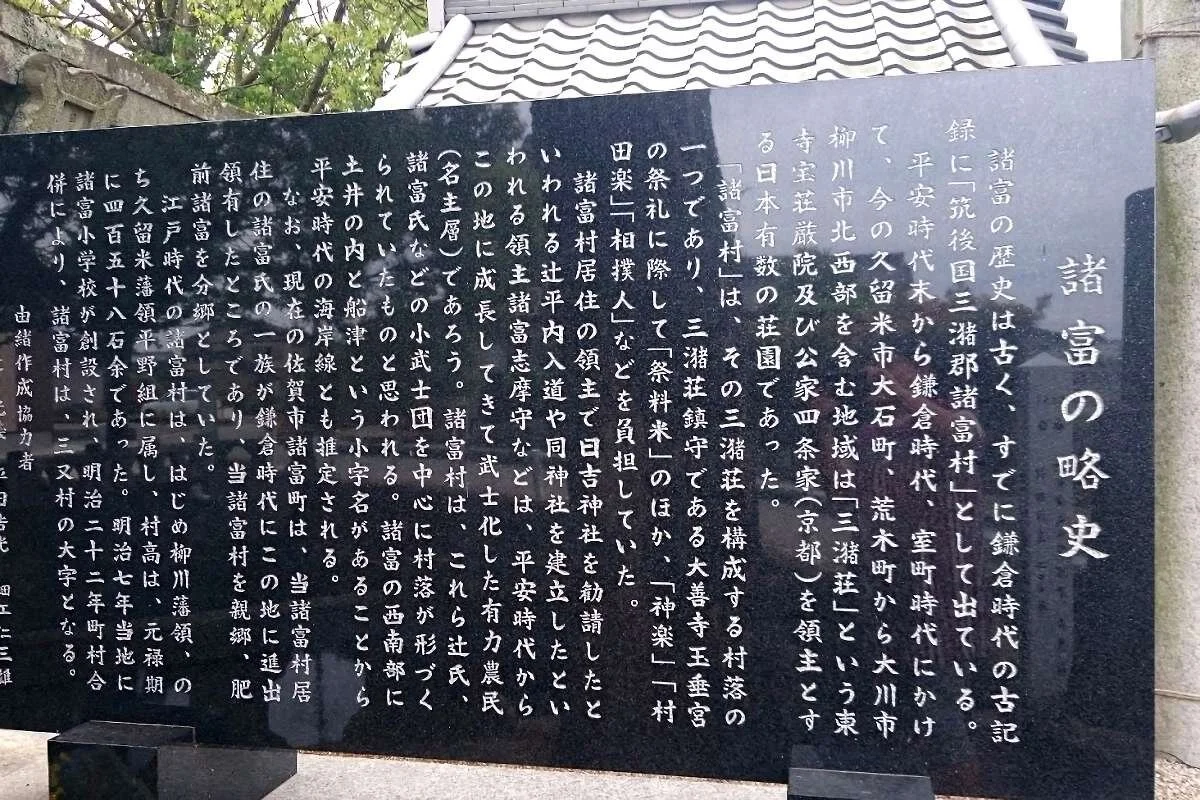

生前の祖父が語る事がなかった、辻家の歴史や辻友四郎の記念碑の存在。 日吉神社に建てられた【辻友四郎の記念碑】(1951年昭26)、 【諸富の略史の石碑】と【日吉神社の由緒】の石碑(2009年平成21年)と地元の皆さんが語り継いでおられるお話も参考にさせていただきたいと思います。 参照https://yaokami.jp/1401529/photo/

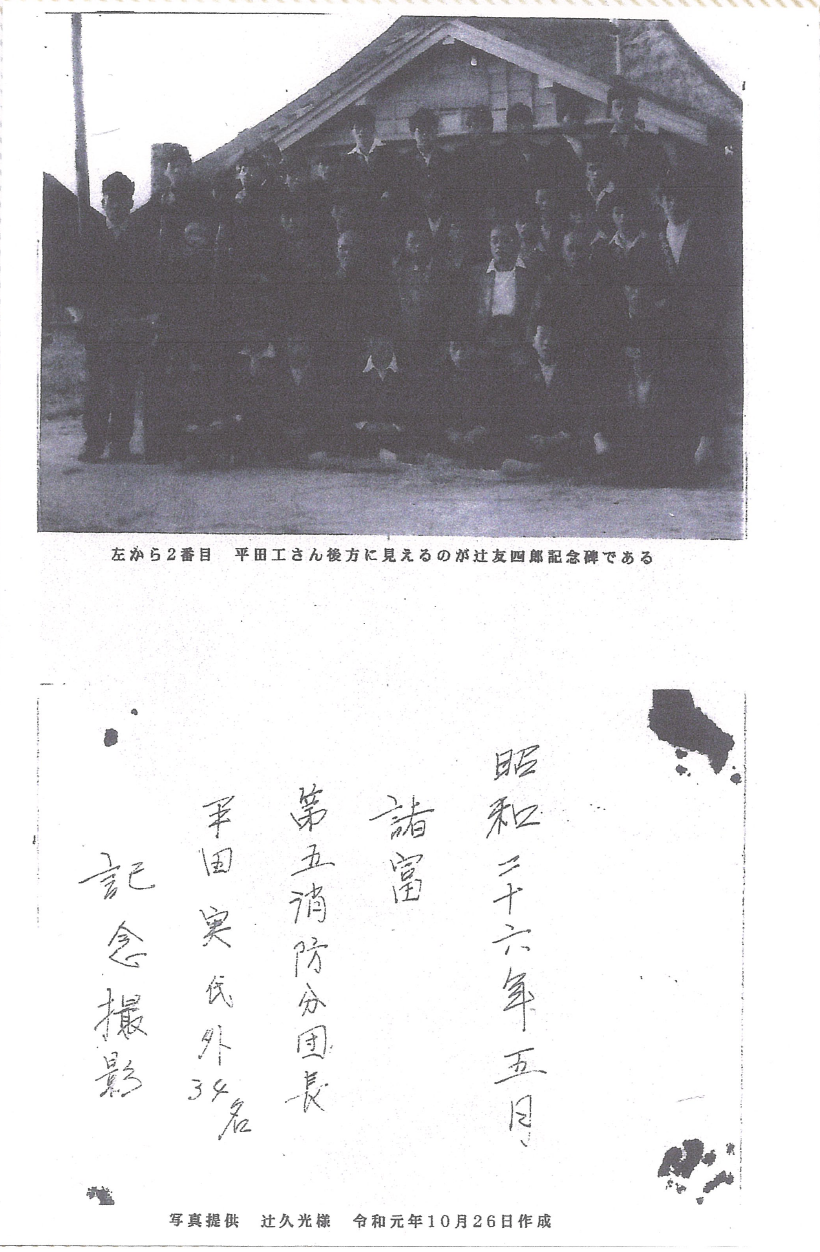

諸富村の公民館と消防団の皆様に感謝を込めて

令和2年2月15日 辻友四郎 50回忌 平木義晴 74歳

日本有数の荘園の礎を築いた 辻家 京都から筑後国三瀦郡諸富(福岡県西部)に移住した辻家。諸富村の領主辻平内辻平内入道が(平安時代の833年)比叡山から日吉神社に仏閣の霊を歓請してから辻次市(明治時代の廃藩置県発令の1871年明治4年)まで領主の家督は1033年間継承されました。(その間に開墾した領地は江戸時代の元禄期に458石、明治維新当時は三瀦郡全体で約14万石に拡張された。 参照 https://ja.wikipedia.org/wiki/筑後国アメリカ移民5世代目の辻家と平木家 廃藩置県発令で一般市民となり諸富村の初代村長になった、次市とマサの6男3女の内4人(冨太、友四郎、五郎、雄次)がアメリカに渡る。

4男友四郎はアメリカに残り成功するも、嫁さん探しに一時帰国の後に再渡米不許可。太平洋諸国を歴訪してアメリカへの道を模索したが実現せず。 詳細後記)鹿児島に移転三星商会を設立して成功。

晩年は孫を6人アメリカに送りだす。

辻友四郎の略歴と足跡

◎誕生。1877年(明治10年)諸富の元領主辻次市とマサの6男3女の4男に生まれました。 (西南戦争の年) ◎アメリカに。1900年(明33)横浜からアメリカ西海岸ワシントン州シアトルに渡る。 住み込みで英語学校通学に始まり、鉄道工事作業員を経て、カリフォルニア 州南部インぺリア群バレーに入植。 (1904年日露戦争の年) 自営耕作面積40エーカー≒17万㎡≒5万坪≒東京ドーム3個分 南加州日本人移民史記載参照 (1905年(明38)兄冨太、弟五郎、雄次、訪米。(視察後に帰国) ◎一時帰国 1908年(明41)嫁さん探しに一時帰国(杉リクと結婚) アメリカへの再入国が不許可 ◎太平洋諸国歴訪 カナダ、ブラジル、フイリッピン・・・などを巡り、アメリカへの道を 探りましたが願いはどうしても叶いませんでした。 (明治末期から大正時代) 【日本人の移民史の時代背景】当時の米国は親ロシア、日露戦争後の排日政策により日本人への移民制限など、人種差別は更に激化。以後独身男性は写真見合結婚で妻を呼び寄せる時代でした。 ◎鹿児島へ、 1925年(昭和元年)友四郎は鹿児島を新天地に求め、資料肥料の製造販売会社 三星商会を興し、材料の穀物を中国大陸から輸入するなど事業拡大に成功 (年間納税額が鹿児島県で最高額の年もありました。) ◎郷里に貢献、1941年(昭16)郷里(現在の福岡県三潴郡諸富町)の消防団に消防ポンプ寄贈 昭和26年に諸富の日吉神社に辻友四郎記念碑が設立されました。(現存) ◎第二次世界大戦1941~45年(昭16~20)戦争中は工場を軍事工場に提供。 空襲で従業員が死傷や工場が大被害。 戦後も台風の災害や大火災の被害、等、不運も重なり経営危機となる。 ◎引退後、1950~69年(昭30~44)孫6人をアメリカ移住 鹿児島県人内田善一郎氏のアメリカへ集団移住計画が発端となり、再び戻る事が叶わなかっったアメリカに孫を送り出すことが生き 甲斐となり、平木義和1955年(昭30)を筆頭に、義晴が1969年 (昭和44)6人目の渡米を果たす。 この時祖父は92歳で健在でした。 渡米順、平木義和、辻健一、平木義登、平木貴子、辻光一、平木義晴 (渡米時の年齢は祖父も孫も全員20歳代) ◎余生 1969~71年(昭44~46)故郷の福岡で、子・孫・ひ孫と余生を過ごす。 ◎命日 1971年(昭46)2月15日、波乱万丈の人生を静かに閉じました。享年94 光一の永住権取得の知らせで渡米した孫全員の永住権確認の1週間後 ◎50回忌 2020年(令和2年)2月15日 郷里の福岡県大川市諸富にて執り行われました

諸富の略史と辻家 平安時代~江戸時代

辻家と諸富家 平安時代に京都から諸富(福岡県)へ移住

諸富の略史

石碑から転記(年数は西暦元号の順に変更)⭐注釈

諸富の歴史は古くすでに、鎌倉時代の古記録に⭐「筑後国三瀦郡諸富村」として出ている。 平安時代末から鎌倉時代、室町時代にかけて、今の久留米市大石町、荒木町から大川市、柳川市北西部を含む地域は「三潴荘」という東寺宝荘巌院及び公家四条家(京都)を領主とす る日本有数の⭐荘園であった。「諸富村」は、その三潴荘を構成する村落の一つであり、三潴荘鎮守である大善寺玉垂宮 の祭礼に際して「祭料米」のほか「神楽」「村田楽」「相撲人」などを負担していた。

諸富村居住の領主で日吉神社を⭐勘請したといわれる辻平内入道や同神社を建立したとい

われる領主諸富志摩守などは、平安時代からこの地に成長してきて武士化した有力農民

名手層)であろう。諸富村は、これら辻氏、諸富氏などの小武士団を中心に村落が形づくられていたものと思われる。諸富の西南部に土井の内と船津という小字名があることから 平安時代の海岸線とも推定される。

なお、現在の佐賀市諸富町は、当諸富村居住の諸富氏の一族が鎌倉時代にこの地に進出 領有したところであり、当諸富村を親郷、肥前諸富を分郷としていた。

江戸時代の諸富村は、はじめ柳川藩領、のち久留米藩領平野組に属し、村高は、元禄期 に 458石余であった。1874年(明治7)当地に諸富小学校が創設され、1889年(明治22)町村合 併により、諸富村は、三又村の大字となる

由緒作成協力者

以下名前は石碑には記載されているが写真に撮影されていない

以下 補足記載 義晴

筑後国 ⭐現在の福岡県は西部の筑後国54万石、東部の筑前国52万石と豊前 (福岡県東部と大分県北部)があった。

三瀦郡諸富村⭐みずまぐん・もろどみむらは福岡県と佐賀県の県境の家具で有名な大川 市など周辺都市の一部町村も江戸時代までは三瀦荘だった。

元禄期 ⭐(1688~1704年)徳川五代将軍綱吉と赤穂浪士で有名な時代

勧請 ⭐神社、仏閣の文身分霊を移し祀ること

荘園 ⭐朝廷が所有する領地を開墾した土地は、税(年貢)を納めて個人の私有 地に認められる制度。奈良時代に朝廷が農地増加を図るために農民が 新たに開墾した土地の私有(墾田永年私財法)により始まる。

辻平内入道 ⭐辻家や諸富家などが平安時代初期に京都から諸富村に集団移転。諸富の歴 史が始まった 辻平内入道は西暦833年当時、領主で以後明治時代の廃藩置県(1871年) 当時の辻次市(友四郎の父)まで諸富村の歴代領主の家督が千年以上受 け継がれた。

2.日吉神社由緒「辻家と諸富家」

https://yaokami.jp/1401529/photo/zACbwHEl/

領主辻平内入道は比叡山から勧請(神社の文身分霊を移し祀る)

領主諸富志摩守は日吉神社を設立

日吉神社諸富2631-0003福岡県大川市諸富263番264番

☝日吉神社由緒の石碑は 2009年(平成21年)諸富村の有志により設置された。

日吉神社由緒

石碑より転記

祭神 大山作命(おおやまくいのみこと)暮らしを豊かにする神・魔除けの神

大己貴命(おおなむちのみこと)人づくりの神・縁結びの神

高良玉垂の命 (こうらたまたれの」みこと)勝運の神・交通安全の神

由緒 ⭐当日吉神社は833年(天長10)諸富居住の領主辻平内入道が比

叡山から勘請し、住吉には神宝、神領があったと伝えられている。今、信鐘

四面が現存する。明治6年三又地区で唯一村社に列格された由緒ある諸富地

区の鎮守である。

社殿は、流れ造りの本殿、幣殿、拝殿、神門、手水舎で構成され、社前に

二対の狛犬と一対の猿像が魔除けの御神徳として奉納されている。

境内社に⭐菅原道真公をまつる天満宮、麓山祇命をまつる早馬社(祇園社)が

ある。末社に中古賀の若宮大明神、鏡ヶ江の正天神がある。

祭典 御祈祷 4月第2日曜 祇園祭 7月第4日曜日

夏祭り(夜部祭り)8月25日 座祭り 10月第1日曜日

秋祭り 10月15日 天満宮祭 12月第1日曜日

前宮司 廣松基一郎 宮 司 廣松光久

2009年(平成21)7月吉日

補足 義晴

比叡山 織田信長が僧侶数千人と寺を焼き討ちしたことで有名

菅原道真公 ⭐後醍醐天皇時代の右大臣時代の京都から901年(延喜元年)現在の福岡県太宰府に流された。(諸富に日吉神社が建立された67年後)

太宰府で730年(天平2)に詠まれた万葉集の一節「梅花の歌」は令和の由来。(諸富に日吉神社が建立される103年前)

梅花の歌:初春の 令月にして、気淑く 風和ぎ、梅は鏡前の 粉を披き、蘭は珮後の 香を薫す

訳文:時は初春の好き月にあって、空気はきれいで爽やか、風はやわらかく暖かい、梅の花は女性が鏡の前 で装う白粉(おしろい)を塗ったように白く咲き、蘭(宴席)に高貴な人が身に飾る香り袋のように 薫りを漂わせている。

日吉神社は、各地に多数存在します。

諸富村の日吉神社は平安時代(京都、比叡山、辻平内入道、菅原道真公)から令和時代(太宰府天満宮、万 葉集、梅花の歌、)まで深い関りがあるようです。

3.江戸時代末期~明治時代の辻家一族

友四郎の母(鏡マサ)の家族 江戸時代に誕生、明治大正時代に活躍 鏡次作の長女マサは辻次市の妻=次市とマサは友四郎の両親

撮影 明治時代 1890年?(明治23)春?

鏡次作の4男2女の写真(詳細調査中)

左から長男、次女、四男 長女マサ 参男六郎 次男不在

友四郎の母 辻(鏡)マサ 1849年〜1921年(嘉永2~大正9)享年71

辻次右衛門の長男次市 1831年〜1897年(天保2〜明治30)享年66、友四郎の祖父と父

鏡次作の 長女マサ 1849年〜1921年(嘉永2〜大正9)享年71、 友四郎の祖父と母

福岡県大川市役所戸籍課調査の結果、江戸時代の戸籍の記録は殆ど保存されていない。

4.明治維新(1871年)辻次市が諸富の最後の領主

友四郎の両親、辻次市と(鏡)マサは 諸富の領主から廃藩置県施工により一般市民となり初代村長に就任

辻家は平安時代初期に京都から筑後国三瀦郡諸富村(現在の福岡県大川市)に進出(移住)。

それ以前の辻家は京都に居住した貴族で、東寺宝荘厳院及び公家四潴家局有力農民(名手層)だったようだ。

領主の辻平内入道が比叡山から833年(天長10)に日吉神社に仏閣の分身を移し祀って以来、1871年(明治4)の廃藩置県当時の辻次市まで、日本有数の⭐荘園を築き上げた諸富村の領主の直系の家系を1036年間(約40〜50世代)引き継いだ。

平安時代に移住した領主辻平内入道を始め、荒地を開墾した領主の集合体が三瀦荘を形成し、荘園を守るために鎌倉時代に武士となり、江戸時代を経て明治治維新に至る。

戦国時代の家や武家は、戰や骨肉の家督争いなど権力闘争によって領地を得た。

諸富村の石高は江戸時代の元禄期(1688年〜1704年)458石であった。

その後も開墾により日本有数の三瀦郡瀦の荘園は江戸時代末期(1877年)には14万石に拡張された。これは筑後国全体の石高53万石の26%、元禄期の300倍以上に拡張された。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%BE%8C%E5%9B%BD 参照

このように辻家も諸富の領主として荒地を開拓し、日本有数の荘園三瀦荘の領地を平和的に拡張した

辻家をはじめ三瀦荘の祖先の歴史は、歴史上の家や武将と比較しても、優れている事を誇りに思う。

廃藩置県当時の三瀦荘は、現在の🔻三瀦郡に、🔺大川市全体、▲久留米市南部、▲八女市西部、▲筑後市西部、 ▲柳川市北部▲佐賀県の諸富村が含まれていた。

江戸時代末期の三瀦郡14万石(🔻と🔺に▲▲▲▲▲の一部を加えた三瀦荘)は、明治維新により士農工商の身分制度の廃止と廃藩置県により農地は、領主から農民の所有地となる。

領主だった辻次市は(当時40歳)一般市民となり諸富村の村長となる。

辻家の歴史も又明治維新で大きな変革を求められたのである。

5,辻次市の息子4人はアメリカ視察の移民(1900年=明治33年)

辻次市とマサの6男3女(友四郎の兄弟姉妹9人) 男4人は🚢(船で)アメリカへ

長男🚢富太 1867年(慶応3)、次男(幼少時死亡)長女キミ 1872年(明治5)、三男(幼少時死亡)

四男🚢友四郎 1877年(明治10)、五男🚢五郎 1880年(明治13)、六男🚢雄治 1883年(明治16)

次女サト 1886年(明治19)女三キワ 1890年(明治23)

明治時代は幼少時に死亡の場合は戸籍に残さないために次男3男の生誕日不明

辻次市の息子4人アメリカ時代

1900年〜1908年(明治33〜41年)

友四郎の兄弟4人 明治38年(1905)年撮影

カルフォルニア州レドランド市ニテ長男(富太)帰国ノ時 (友四郎直筆)

六男🚢雄次 22歳 🔵四男🚢友四郎28歳当時

1883年(明治16)誕生 1877年(明治10年)誕生

長男🚢富太38歳 五男🚢五郎 25歳

1867年(慶応3)誕生 1880年(明治13)誕生

辻家4兄弟の両親、 辻次市(鏡)マサは諸富村の領主だった。辻家は平安時代に京都から 筑後国(福岡県西部)三(みずまぐん)諸富村(もろどみむら)に進出。領主の辻平内入道が天長10年(833)に日吉神社を★勧請して以来、

明治4年(1871)の廃藩置県により、領地を小作人に分配した領主辻次市まで、日本有数の★荘園の領主の家系を1036年間継続した由緒ある家柄である。

廃藩置県以後、一般市民となる。次市は村長、息子4人は渡米

アメリカから帰国後の辻家4兄弟

長男富太 辻家継承m冨太の長男憲治は外交官へ、1034年(昭和9)に次男正直に家督を相続した。

四男友四郎 🔵アメリカ再渡米が実現せず、鹿児島で三星商会を創業。昭和時代に孫6人アメリカ移住

五男五郎 地元で活躍

六男雄次 中村家へ養子

四男友四郎の長女平木文子の三男義晴

6男雄次の 長男中村正巳の長女恵子

平木義晴の長男智晴と長女恵美子の母親は中村恵子

🔵四男辻友四郎の生涯

明治・大正・昭和に生きる

辻友四郎 アメリカにて6。友四郎の生涯

👨明治の祖父を👨👩昭和の孫から👨👩👦👦令和の子孫に語り継ぐ

辻友四郎の略歴と足跡 前書き参照

諸富に生まれ、アメリカに渡り成功、嫁さん探しに一時帰国。再渡米不許可。太平洋諸国歴訪し渡米の道を探るも叶わず。鹿児島へ

7、昭和時代、鹿児島の友四郎

昭和元年(1925年)鹿児島に移住 飼料の小売業商を始める

飼料性製造業三星商会を創立し経営開始、

友四郎一家1936年(昭和11年)

☟友四郎夫婦と1男2女と孫2人(以後孫は16名)

孫博枝推定2歳義和推定4歳

後列 次女富田(辻)トシ子22歳 長女平木(辻)文子24歳

1914年(大正2生まれ) 1910年(明治43生まれ)

中列 長男辻英一20歳 辻友四郎59歳 妻辻(杉)リク48歳

1916年(大正4) 1877年(明治10) 1888年(明治21)

前列 孫水町(平木)博枝 初孫平木義和

1934年(昭和9)2歳 1932年(昭和7)4歳

辻友四郎リク夫婦子孫、子供4人、孫16人(アメリカに6人🔷✈)、曾孫32人(👨👩アメリカー2世8人)孫の孫結婚(内3世13名)

孫、世代は命中曾孫実は女

文子、夫平木新🔷✈長男(曽孫👨👩👨👩2男2女)長女(曽3男1女)🔷✈主男(👨)曽)

(4 聖女(曽孫1)男1女)🔷✈参女(曽無)🔷✈参男(👨👩曽孫1男1女)

四女(曽孫1男1女))、曾孫16人、孫の孫20人(令女元年表)

次女敏子、夫富田英一、長男(1男1女)、次男(2男1女)、長女(1男1女)

(孫3男3)女) 次女(1男) 、参男(3男1女)次女(1男1女)

長男辻英一妻高松康枝、長女(?男?女)、🔷✈長男(曽孫無)、🔷✈次男(曽孫無)

(孫2男1女)

次男辻正二大正9年生後15日目死去

1936年(昭和11)平木新30歳(後ろ左) 福岡県大牟田高校の漢文教師時代

友四郎の長女文子(前列中央)と結婚

平木新30歳1906年(明39) 辻英一20歳1906年(明39)1916年(大4)

辻(杉)リク48歳 平木(辻)文子26歳 富田(辻)敏子22歳

1888年(明治21) 1910年(明治43) 1914年(大正2)

平木家次男義登0歳平木家長男義和4年平木家長女博枝2歳

1936年(昭和11年)1932年(昭和7)1934年(昭和9)

辻友四郎の長女文子は平木新の妻

8。1937年(昭12)

昭和12年(1933年)義和全快祝いの写真

大牟田市で赤痢と疫痢が集団発生。700人が死亡する事件が発生

平木新の長男義和も赤痢に感染、瀕死の重体危に陥る

医師の祖父平木猪之助の治療で九死に一生を得る

秋山(平木)富江(平木新の妹)

辻(杉)リク44歳 平木(辻)文子21歳

明治21年(1888年)明治43年(1912年)

平木家長男5歳平木家長女博枝3歳

昭和7年(1932年)昭和9年(1934年)

平木猪之助の次男新妻(辻)文子の長男が(孫)

秋山(平木)富江は、猪之助の娘、新の妹、義和の叔母。

辻(杉)リクは文子の母長母祖母。

8。第二次世界大戦

1941年(昭16年)辻友四郎が郷里諸富に消防ポンプを寄贈

手引動力ポンプ彦島のけしき2 下記同型が下関消防博物館に展示中

昭和20年4月5日、ロシアが日露不可侵条約を破棄した日に平木義晴誕生

8月15日終戦

9、戦後

辻友四郎記念碑が諸富村の日吉神社に設立される 1951年(昭26)

10、友四郎の孫6人✈(飛行機で)アメリカ移住

1955年〜69年(昭30〜44)🔵6名移住

孫のアメリカ移住一人目 平木義和 1955年(昭30)

移住6人目 平木義晴 1969年(昭44)

☟アメリカ移住60年目のドキュメント DVD (平木義和は集団移住333名の一人)

▷https://www.youtube.com/watch?v = Pe7K1bAR-hQ&feature =youtu.be☚日本語

英語字幕 ☛https : //youtu.be/zMDHqaTVNLk☚英語

333名の集団渡米者の一人平木義和は辻友四郎の孫

友四郎の再びアメリカへの夢を6人の孫が実現

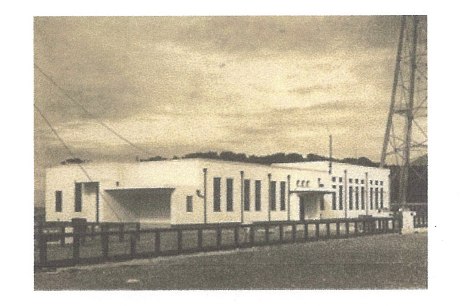

。鹿児島市天保山町 NHKラジオ放送局

1957年(昭32)

当時小学6年生の義晴が、放送局右横にそびえ建つ高さ72メートル(20階建てビルの高さ)の鉄筋放送塔のはしごを頂上までよじ登りひと騒動。

この様な【無鉄砲で危なっかしい事をするちょい悪の若者】を鹿児島では、【ぼっけもん(冒険者)】と言う

降りてきた義晴は祖父に、 『(兄ちゃんがいる)アメリカを見ようと思ってテッペンまで登ったけど桜島が邪魔で見えなかった。』

険しかった祖父の顔が一瞬笑って頭を撫でてくれた。

実は、登る時は苦も無くてっぺんに辿り着いて近所の友達の名を叫び人だかりができた。しかし、はしごを降りる時に下を見た瞬間、地球が回り始め動けなくなっていた。

その時『桜島の頂上が見えるか!』祖父の機転の一言で上を向いた瞬間、何事もなく地上に降り立った。

動けなくなって、救急隊の背中に荷われて降りる羽目になっていたはずが、祖父の一言で、近所の友達の間で英雄になれたのである。(馬鹿と英雄は紙一重)

義晴もアメリカへの夢を持ち始めたころの懐かしいそして少しだけ誇らしげな出来事である。

長兄✈を筆頭に、✈従兄、✈次兄、✈従弟、✈姉に、6人の目✈義晴も苦心が憺から渡米をした

1960年〜1975年アメリカ生まれの2世誕生8人

平木貴子5人目の孫渡米記念1967年(昭42)

2年後 義晴も6人目の渡米

辻友四郎の訃報1971年2月15日享年

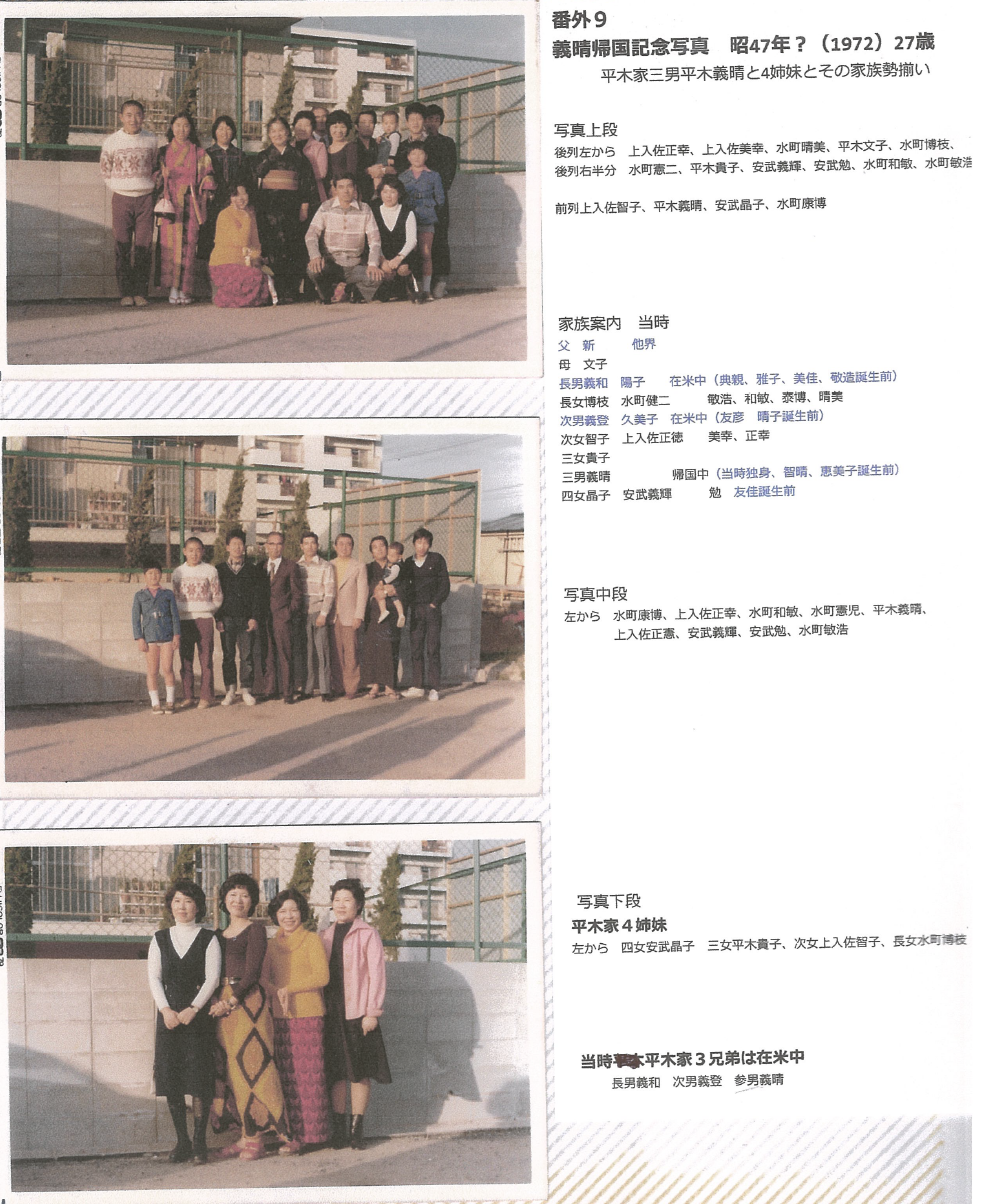

11、1972年(昭47)平木義晴 一時帰国墓参

12。平木義登の家族アメリカから帰国の記念写真

1